抗衰老,将比减肥药更热!本次大会以“科学抗衰 永无止境”为主题,对话顶级专家。火热报名中!

1983年,原国家卫生部批准北京、上海、广东等地14家医疗单位建立首批部属临床药理基地,标志着我国新药临床研究(GCP)体系的正式成立,至今已有40年的发展历程。一众先行者在摸索中走向规范并不断开疆拓土,见证了我国抗肿瘤新药临床试验40年发展的历程。

为纪念中国GCP成立40周年,国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院GCP中心携手良医汇旗下科研平台【研值圈】邀请元老级临床试验开拓者们回顾往昔、感受发展。本期特别邀请到中国医学科学院肿瘤医院孙燕院士,讲述中国GCP的漫漫发展之路。

孙燕院士:在人类历史的长河中,药物的起源是一个相当漫长的实践过程,早在中国古代就有着“神农尝百草”的传说。而在经验医学时代,无论是东方还是西方,新药的探索之路都是在医学实践中不断试错、总结并提升而形成的。第二次世界大战期间,人们发现了世界上第一种化疗药物——氮芥。

1946年发表的使用氮芥治疗淋巴瘤的结果开创了抗肿瘤药物开发领域的先河。然而,氮芥最初是作为化学武器开发的,带有明显的战争色彩。1947年,著名的《纽伦堡法典》(Nuremberg Code)作为审判纳粹战争罪犯的纽伦堡军事法庭决议的一部分,开启了对有人类受试者参与的临床试验进行管理的新篇章。1964年,《赫尔辛基宣言》(Declaration of Helsinki, DoH)作为最早的GCP雏形,详细规定了人体试验必须遵循的原则与规范,构成了药物临床试验管理规范的核心内容的基础。

在药品管理发展的历史中,1930年美国食品药品监督管理局(FDA)的成立被视为一个重要里程碑,但距今只有不到100年的历史。因此在全球范围内,药品管理仍然是一个相对年轻的领域,仍处于不断优化和成熟的过程中。在中国的建国初期,百废待兴,药品管理处于一种“无序”的状态,当时的药品审评工作是由各省市卫生局负责的,各级领导都有权批准临床试验。

直到1983年,原卫生部批准北京、上海、广东等地的14家医疗单位建立了我国首批部属临床药理基地,标志着我国新药临床研究(GCP)体系的正式成立。我国《药品管理法》开始实施,国家成立卫生部药品审评委员会,下设药品审评办公室,主要对新药进行技术审评。当年审评的第一个药物正是在桑国卫院士带领下成功研制的复方庚炔酮避孕针,这标志着中国GCP实践有了良好的开端。

而由于全体委员统一审评实施的困难,1986年开始分组审评,我与管忠震教授邀请了药理、临床、中医等领域的20余位专家,共同建立了抗肿瘤药物审评委员会。1995年,根据原卫生部药政局的要求,我们举办了第一届全国抗肿瘤药物临床研究GCP规范及新进展培训班,由原卫生部药政局潘学田局长亲自授课,并邀请了全国同行一同参与。这个培训班被誉为“中国抗肿瘤药物临床研究的黄埔军校”,为我国抗肿瘤新药的发展储备了大量人才。

总的来说,这个时期是我们学习和实践GCP的重要阶段。虽然国内当时审评的多是仿制药,而且所依据的基本上都是Ⅱ期临床研究数据,但我们在这个过程中对GCP原则有了初步认识,并培养出了一批GCP领域的专业人才队伍。

孙燕院士:我国从20世纪50年代开始抗肿瘤新药的研制,那时国际上这一新学科也正处于萌芽阶段,最大的困难是抗癌药物匮乏,少得可怜,不能满足临床的需要。药物对内科治疗来说,就像战场上战士手中的武器一样,没有合适的武器就无法和手术、放射形成一个团队开展集团作战制服癌症。中国有句俗话说得好:巧妇难为无米之炊。所以,“要尽快改善临床治疗现状,解决药少的问题,寻找、开发和研制抗肿瘤新药,提高治疗方法和手段”成了一个时代的口号和目标。

1960年3月中国医学科学院药物研究所在美国学成回国的黄亮教授根据当时流行的载体学说合成了氮芥的衍生物N-甲酰溶肉瘤素(简称N-甲),动物实验证明对当时筛选抗肿瘤药物的动物模型大鼠吉田腹水肉瘤、Walker癌肉瘤256和小鼠网织细胞肉瘤L2有明显抑制作用,而且毒性较低。从1960年4月起,在中国医学科学院肿瘤医院开展相关临床试验,初步研究结果在1962年《中华医学杂志》首次发表,并在国际抗癌联盟(UICC)第8届国际肿瘤大会上报告,受到了大会“药物治愈癌症的典范”的盛誉。

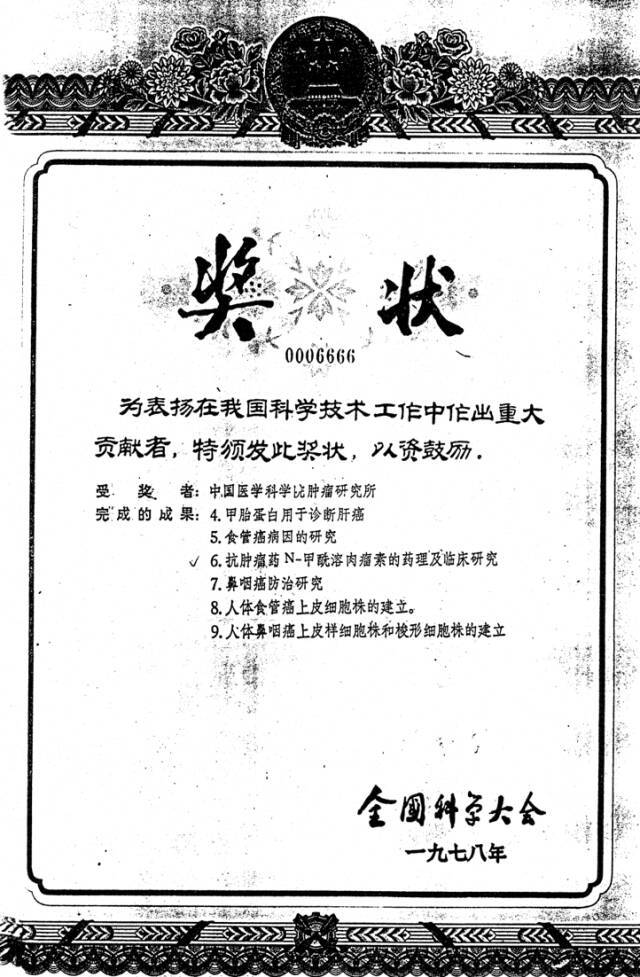

这项工作也获得了1978年科学大会奖和卫生部甲级成果奖。1985年N-甲酰溶肉瘤素入选我国药典和基本药品目录。这是我国第一个自主开发的新抗肿瘤药物,而且疗效比较稳定,不良反应主要是骨髓抑制。

孙燕院士:1998年8月,SDA正式成立。2003年经国务院批准,在SDA的基础上组建国家食品药品监督管理局(SFDA)。2004年,SFDA受理了10009种新药报批,但其中没有一个是真正的新药即新化学实体,绝大部分是中国药典中已有的药物,仅是对剂量、给药途径或用法方面做了变更。

2013年,SFDA改为国家食品药品监督管理总局(CFDA),成为国务院直属机构,不再隶属卫生部。2015年,国务院正式发布《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》,CFDA副局长吴浈在新闻发布会上公开表示:“目前中国药品审评积压仍旧严重,待评审药品达21000件,90%是化药仿制药,其中有8个品种,100多家企业在同时申报”。

同年,毕井泉出任总局局长,开始了大刀阔斧的改革。首先是“722惨案”:2015年7月22日,CFDA发布《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》,要求申请人对申请上市和进口的1622个注册申请的临床试验数据真实性、完整性、规范性进行自查,结果扣除免临床试验的193个,需要进行自查的品种共计1429个。至2016年6月底,企业经自查主动申请撤回了1193个,占应自查总数的83%。

毕井泉提出了“以临床效益为中心”的具有深远影响的药物审评思路,2016年2月国务院办公厅印发的《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》、2017年2月国务院印发的《“十三五”国家药品安全规划》、2017年7月由中央全面深化改革领导小组审议通过、10月08日国务院办公厅印发的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》。两个关键工作则是2015年11月全国人大常委会批准10个省市开展药品上市许可持有人制度试点和2016年6月经国务院批准CFDA加入国际人用药品注册技术协调会(ICH)]。

总体而言,2015年开始的药品审评审批制度改革,整顿了药品研发中不真实、不完整、不规范的风气,提高了药品审评标准,简化了药品审评程序,增加了药品审评人员,明确了药品研发各阶段的市场经营主体权利和责任,推动了未盈利生物医药企业资本市场的建立,实现了药品审评审批制度与国际基本接轨。中国生物医药出现了蓬勃发展的局面。

近十年来,我国企业研发上市的创新药物146个,占到全球的15%。本土企业在研新药占全球的33%,居全球第二位,仅次于美国。生物医药创新已经成为中国进入创新型国家的重要标志,成为中国经济高质量发展的重要领域。

孙燕院士:我经常强调GCP只有两个基本原则,即试验的科学性和患者的安全性。然而,我们必须牢记,人不是实验室中的小白鼠,在某些情况下,患者的安全性比科学性更为重要,甚至可以说,如果患者的安全性与试验的科学性相冲突时,我们应该毫不犹豫地“放弃”科学性,即中止临床试验,并采取紧急措施以保护患者的安全。因此,GCP的核心是在确保患者安全的前提下,观察试验药物的客观疗效。

在疗效方面,我们需要注意的是患者之间的个体化差异。在安全性方面,我们对于化疗药物的不良反应已经有了相对明确的了解,因为化疗药物绝大部分具有骨髓抑制的不良反应,是可以预见的。然而,也有一些特殊的药物需要特别注意,比如阿霉素具有心脏毒性。此外,随着药品种类日益增多,如靶向药物的出现,我们需要额外关注肺毒性(如间质性肺炎)的发生。而随着免疫疗法的兴起,我们还需要特别注意中枢神经系统不良反应的发生,以及对免疫微环境的影响。

总之,在追求临床试验创新性的同时,我们仍要遵守GCP的基本原则。在评估试验药物的疗效时需要注意患者的异质性,以确保试验结果的科学性。更重要的是,必须更加认真细致地观察患者可能出现的不良反应,以确保试验过程的安全性。

孙燕院士:中国在抗肿瘤新药的发展方面已经取得了显著成就,我对于能够参与这项工作感到非常荣幸。通过改革,我们目前在抗肿瘤药物研究领域取得了重要进展,特别是在新药开发和GCP发展方面。截至2022年的数据显示,我国获批上市的新药数量占到全球的15%,临床试验项目数量已经占到全球的三分之一,这是一个非常重要的成就,同时也是我们在过去40年来GCP发展的重要成果,这表明我国已经进入了全球抗肿瘤新药研发的前列。然而,在我国GCP发展过程中仍存在一些需要注意的问题?

首先,我国在抗肿瘤新药的创新方面仍存在不足,主要是由于基础研究积累不够。与美国、英国甚至日本相比,我们在真正创新的药物和First-in-class药物方面还有所欠缺,这是我们亟需加强的领域。要实现真正的创新药物发展,就必须增强技术研究。

其次,随着GCP的发展,我们也面临着重复开发的问题,即所谓的“内卷”现象。同一种药物或同一类药物可能会有多个企业进行开发,导致重复性工作的出现。例如,目前PD-1/PD-L1单抗的研发就出现了严重的产品同质化现象。

再次,由于GCP的发展和半岛·体育中国官方网CRO业务的兴起,部分研究中心在观察不良事件和客观疗效方面缺乏足够的重视。我们不能仅仅依赖CRO来观察和记录患者的不良反应,研究者必须亲身参与并进行观察,只有这样才能发现更多的问题。我们要鼓励年轻医生保持发现新事件的思维,持续细致地观察患者。只有这样,我们才能不断地取得进步,为GCP发展做出新的贡献。返回搜狐,查看更多!

访问手机版

微信公众号